Bereits über 1300 Arten im Wildnisgebiet Solling nachgewiesen

Stand: 05.02.2025, David Singer

Im Jahr 2024 wurde ein umfassendes Biodiversitätsmonitoring im Wildnisgebiet Solling gestartet. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt (NW-FVA) erfassen dabei innerhalb des Wildnisgebietes detaillierte Daten zum Vorkommen und zur Häufigkeit eines breiten Spektrums an Artengruppen. Vögel, Fledermäuse, Totholzkäfer, Wanzen, Spinnen, Laufkäufer und Pilze werden mit verschiedenen Erfassungsmethoden untersucht.

Zwar lassen die Ergebnisse des systematischen Monitorings noch ein wenig auf sich warten, doch auch vor 2024 wurden in verschiedenen Vorläuferprojekten der NW-FVA und der Uni Göttingen im Bereich des Wildnisgebietes bereits einige Daten zu Tier- und Pilzarten erhoben. Im Rahmen der Biotoptypenkartierung der NLF wurden im Jahr 2021 außerdem Pflanzenarten im Gebiet erfasst. Zusätzlich gibt es auch einige öffentlich verfügbare naturkundliche Citizen Science Daten aus dem Gebiet. Diese verschiedenen Datenquellen wurden nun systematisch aufbereitet und zusammengeführt. Dabei wurde deutlich: Im Wildnisgebiet Solling liegen bereits Nachweise von über 1300 Arten vor!

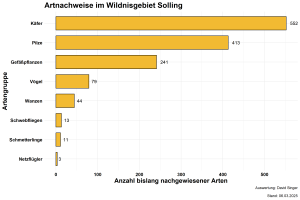

Abb. 1: Anzahl der bislang im Wildnisgebiet Solling nachgewiesenen Arten verschiedener Artengruppen. Die Daten der verschiedenen Artengruppen basieren jedoch auf unterschiedlich intensiven Erfassungen aus verschiedenen Projekten und Quellen. Entsprechend sind die Artenzahlen als Mindestwerte zu verstehen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Den größten Anteil machen dabei die Käfer mit 552 bislang nachgewiesenen Arten aus. Diese Nachweise von Käfern sind das Ergebnis von Untersuchungen mittels sogenannter Flugfensterfallen an 30 verschiedenen Standorten im Bereich des Wildnisgebietes im Rahmen von Masterarbeiten und dem landesweiten Biodiversitätsmonitoring der NW-FVA in Wäldern mit natürlicher Entwicklung (NWE) der Niedersächsischen Landesforsten. Ein besonderer Nachweis gelang im Jahr 2022 mit dem Kurzflügelkäfer Quedius infuscatus, der bundesweit auf der Roten Liste als stark gefährdet verzeichnet ist. Diese Art lebt im Mulm hohler Laubbäume und ist somit auf besonders alte und totholzreiche Laubwälder angewiesen. Zehn weitere der bislang nachgewiesenen Käferarten werden ebenfalls in der Kategorie gefährdet auf der bundesweiten Roten Liste geführt.

Deutlich niedriger als bei den Käfern sind die Artenzahlen für weitere Insektengruppen. Dies ist jedoch nicht verwunderlich, denn Wanzen, Schwebfliegen und Netzflügler wurden bislang nur an deutlich weniger Standorten als die Käfer im Rahmen verschiedener Masterarbeiten untersucht während die Schmetterlingsdaten ausschließlich auf Gelegenheitsbeobachtungen von Bürgerwissenschaftlern basieren. Bei intensiverer Untersuchung wären hier wohl noch deutlich mehr Arten zu erwarten.

Auch für die Pilze liegen mit 413 Arten besonders viele Nachweise vor. Für diese Gruppe wurden in den Jahren 2022 und 2024 auf 20 verschiedenen Probekreisen entsprechende Erfassungen durchgeführt – aber auch einige Pilz-Nachweise abseits dieser Probekreise durch Bürgerwissenschaftler ergänzen diesen Datensatz. Besonderheiten unter den Pilznachweisen sind der Krummsporige Tatra-Becherling (Tatraeae dumbirensis), ein Naturnähezeiger. Ebenfalls wurde der stark gefährdete Fleckige Saumpilz (Psathyrella maculata) nachgewiesen, für den bislang nur drei weitere Funde in Niedersachsen bekannt sind.

Mit 241 nachgewiesenen Arten liegen die Gefäßpflanzen bislang auf Rang drei im Vergleich mit den anderen Artengruppen. Die meisten Artnachweise stammen aus der flächigen Biotoptypenkartierung im Wildnisgebiet im Jahr 2021. Hierbei wurden 236 Gefäßpflanzenarten nachgewiesen. Weitere fünf Pflanzenarten wurden von Bürgerwissenschaftlern im Gebiet beobachtet. Besonderheiten unter den Pflanzen sind u.a. der Sprossende Bärlapp (Lycopodium annotinum) oder der Wildapfel (Malus sylvestris agg), die beide auf der Roten Liste als gefährdet eingestuft sind.

Durch zwei Masterarbeiten, das akustische Monitoring im Rahmen des landesweiten Biodiversitätsmonitorings der NW-FVA sowie Zufallsbeobachtungen von Bürgerwissenschaftlern konnten im Wildnisgebiet bereits 76 Vogelarten nachgewiesen werden. Als Besonderheit finden sich in den Daten bislang 21 Nachweise des Grauspechts – eine in Niedersachsen vom Aussterben bedrohte und auf alte Laubwälder mit hohem Totholzanteil spezialisierte Waldvogelart. Ähnliches gilt für den Kleinspecht, der in Niedersachsen ebenfalls gefährdet ist. Auch vom Sperlings- und Raufußkauz oder der Waldschnepfe liegen jeweils mehrere Nachweise im Wildnisgebiet vor.

Im Wildnisgebiet kommen an 20 Stichprobenpunkten – je nach Artengruppe – spezielle Methoden der Biodiversitätserfassung zur Anwendung:

- Die Gesänge bzw. Rufe von Vögeln und Fledermäusen werden mittels automatischer akustischer Aufnahmegeräte aufgenommen und mithilfe moderner Algorithmen bestimmt

- Totholzkäfer und Wanzen werden in ‚Flugfenster-Fallen‘ gefangen und anschließend gezählt und bestimmt

- Spinnen und Laufkäufer werden in Bodenfallen gefangen und anschließend gezählt und bestimmt

- Von den Pilzen wird jeweils im Frühjahr und im Herbst eine Artenliste auf den untersuchten Probekreisen durch Mykologen erstellt

- Zusätzlich zur Erfassung der Artengruppen werden Daten zum Mikroklima, zu den vorkommenden Baumarten, dem Totholz und den Mikrohabitaten sowie zur vertikalen Struktur und der (vorherigen) Bewirtschaftungsintensität erhoben

Das Biodiversitätsmonitorings im Wildnisgebiet stimmt mit dem landesweiten Verfahren in Wäldern mit natürlicher Entwicklung überein, sodass die Ergebnisse auch in den landesweiten Kontext eingeordnet werden können.

Abb.: 3 Mittels sogenannter Flugfensterfallen werden im Wildnisgebiet Solling systematisch Käfer und Wanzen erfasst. Foto: D. Singer